3Dプリンターを始めるぞー!

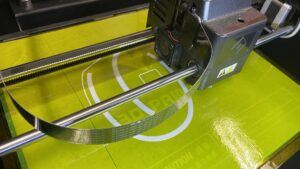

と宣言して10日目に、はじめての部品の出力をしました。

大阪市のビジネスマッチングする外郭団体で3Dプリンターの設備をお借りしたのですが、職員の方が実務的な講義をしてくださいました。

10日目 3Dプリンターを借りる

大阪市南港にあるATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟にある「ソフト産業プラザTEQS」様で3Dプリンターと出力のための設備をお借りしました。

最初は1時間の無料講習を受けるのですが、その内容はもりだくさん!

TEQSでの3Dプリンター講義内容

1.一層目の定着率を上げる重要性。スティックのりの使い方

2.フィラメントトラブルの種類とその解決方法

3.出力品のはずし方

4.スライサー(スライスソフト)の基本

5.サポート材・ラフト・充填率の基本

6.出力と部品の角度に関するノウハウ

7.複数部品の同時作成における効率的な配置

8.PLA・ABSなど素材による取扱い方の違い。温度等々。

9.メーカーサポートとの付き合い方

これだけのことをしまとも単独で経験するには一体どれほどの時間がかかっていたことやら。

さわりだけとはいえ、わずか1日でこれらの知識に触れられたことは大変な収穫です。

これから3Dプリンターを始められる方は、こういった機会を活用なさってはいかがでしょうか。

学生の方も来られているようですし、はじめての方ほどオススメです!

3Dプリンターの始め方

まったく知識のない状態から3Dプリンターの出力を行えるようになるまで正味10日かかりました。

仕事でも活用したかったので、かなり駆け足で習得した方だと思います。

この経験を元にオススメの習得スケジュールを考えてみます。

1.Fusion360の習熟(3~7日)

下の参考書はわかりやすかったです。

といっても、これしか購入してませんが。

後半の複雑なところはおいといて、とりあえずサーフェスのところまで進めてください。

単純な部品を描くだけならここまででも十分だと思います。

凝ったデザイン、複雑な部品の連携をしたくなったら先に進みましょう。

iPad等のタブレットユーザーの方はKindle版オススメ。日常の空いた時間にパラパラめくることが学習を推進します。

2.出力ファイルの作成ーモデリング実践(2~4日)

簡単な部品をできるだけたくさん描きましょう。

stlファイルの作成を行います。

似た形状のものは拘束条件や寸法を触るだけで複数の試作モデルを量産できるのが効率的と感じました。

ぜひその練習もやっておきましょう。

部品を10個ほど描けば、作業スピードは飛躍的にアップします。

3.ソフト産業プラザTEQS様で3Dプリンターをお借りする。(1日)

このTEQSは盛りだくさんの知識を分け与えてくれるすばらしい場所です。

準備はstlファイルをUSBメモリに入れて持っていくだけですので、私のような初心者でも気軽に訪れることができます。

TEQSでの作業の流れ

・現地でスライサーソフトを使ってstlファイルをgxファイル(gコード)に変換します。

・gxファイルをUSBメモリに入れて、3Dプリンター本体に読み込ませて立体を出力。

スライサーソフトの使い方や3Dプリンターの扱い方の基礎を教えて貰えます。

交通の便は悪いですが、お近くならぜひ行ってください。

ここで1日過ごすだけで得られる知識はその後の時短に影響します。

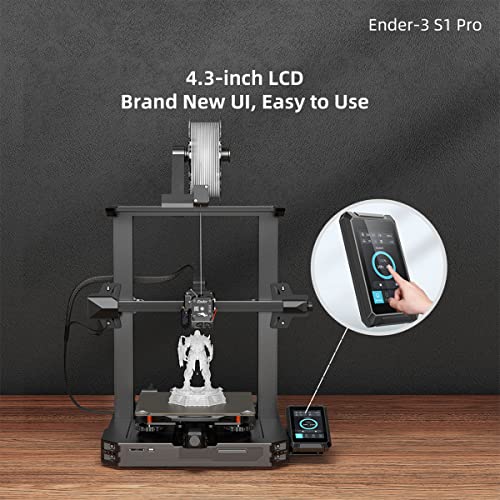

4.3Dプリンター選定

3Dプリンターの出力まで経験してから、本体を選定した方がいいと思います。

ここまでの経験で、メーカー名もいろいろ聞き及んでいますし、フィラメントの種類などの知識も若干なりとも頭に入ってきています。

自分のしたいことが実現できる機械も少しは選び易くなっているハズです。

知らない世界だからこそ学ぶ順序が大切

いかがでしたか? ハードルが高いなぁと思ったのは『モデリングの学習』です。簡単な部品程度なら、モデリングさえできれば3Dプリンターに出力させることはそう難しいことではなかったように思います。

3Dプリンターを始めるにあたり、とりあえず簡単な部品を出力させたいだけなら、この順番で学んでいけばすぐに出力ができるようになると思います。

ですがしばらくすると、『いかに上手に精度良く出力させるか』、『複雑な形状でも出力させられるか』といった課題が見えてくるような気がしています。

またセンスが問われる場面も増えてきそう。

きっとモノづくりの経験の有無で、ここにかかる時間も随分変わってくるのでしょうね。

ですが、先ほど紹介した参考書、ひとの作ったモデリングデータに触れるを繰り返すことで必ず習得できる技術だとも感じました。

諦めず頑張りましょう!

出来ないことを知る

どのような形状が出力できて、どのような形状が出力できないとか、実際に何度も出力して、トライアルアンドエラーを繰り返すことで得られる知見もあります。

TEQS様で実物を見ながら話を聞いたのですが、薄いコップを作って水を入れたら漏れたとか、同じ形状でも出力のときに少し工夫するだけで問題が起こらなかったりとか。そんなことも起こりえる世界のようでした。

スライサーソフト、3Dプリンターをざっくりと経験したら、あとは場数勝負!

そしてノウハウの蓄積が大切です。

出来ることを知る

どんなことができるのか。それは人の作ったデータを出力して初めて理解できるものだと思いました。

自分の頭の中でひねり出せる工夫もあるでしょうけど、人の作ったデータを見るだけでも随分と勉強になります。

ツイ友のせきねっぷ様より教えて頂いたコチラのサイトに沢山のデータがあります。ぜひ一度見てみてください。

とりあえず習得日記はこの10日目で一旦の区切りとします。

あとは、3Dプリンター関連で色々面白いものを見つけたり、なんか作ったら更新したいと思います。

長々とお付き合いくださいましてありがとうございました!

コメント